Na tela, em 1982, “Blade Runner” causou certo estranhamento. Era enigmático, escuro e fora do padrão. Se a estética não parece tão estranha agora, foi porque a publicidade, o cinema, os clipes, todo mundo assimilou o visual e tentou capturar a atmosfera. Em casos assim é muito comum a indústria destruir o que antes parecia fresco e autêntico. Não aconteceu com esse clássico. Revendo o filme, o senso de mistério persiste, a trama ilumina algumas questões, mas deixa várias implicações a margem para o espectador deduzir. O prazer de rever “Blade Runner” continua justamente pelas entrelinhas. Parece que há sempre algo novo a ser descoberto.

O novo “Blade Runner” tem bem pouco disso. Existe uma trama de mistério, mas ela é confortavelmente solucionada pra ninguém sair da sala com uma preocupação nova. É um espetáculo bem produzido e bonito, com duas reviravoltas surpreendentes, mas com um acumulo de detalhes pensados para tornar o todo mais complexo, que precisava ser melhor depurado. São 2 horas e quarenta de filme contra os 119 minutos do “Blade Runner” original.

Deve-se desanimar com isso? Não. Apesar dos senões, o filme tem força. A maior delas é o carinho, o amor com que o diretor canadense Denis Villeneuve se debruça sobre o baú de relíquias do clássico de Ridley Scott sem se intimidar em tatear esse mundo. O roteiro co-escrito por Michael Green (de “Logan”) e Hampton Fancher (que escreveu o original) alinha ideias para uns quatro filmes. Todas muito boas, mas desperdiçadas. A começar pelo paralelo entre os protagonistas. Aparentemente no primeiro filme, Harrison Ford era o humano que rastreava e matava os sintéticos humanóides reconstruídos com DNA humano, os chamados replicantes. O olhar para esses seres vinha de fora.

Em “Blade Runner 2049, a perspectiva desde o princípio vem de dentro. Ryan Gosling é KD6-3.7, um replicante que caça replicantes. E ele é a escolha perfeita para o Departamento de Polícia de Los Angeles. Uma máquina que sabe exatamente o que fazer e pouco se lixa para o que cada morte significa. Essa pelo menos é a impressão que "K" passa a chefe do departamento, a tenente Joshi (Robin Wright, da série “House of Cards”). No íntimo, porém, o replicante revela-se um sujeito cheio de duvidas. Um caixão enterrado sob uma árvore seca aumenta ainda mais as incertezas de K. Dentro encontra-se a ossada de uma mulher desconhecida. O legista diz que a vítima morreu de complicações de parto. Quando examinam os pormenores, descobrem uma costela marcada com número de série: a mulher era uma replicante. Deveria ser impossível um ser sintético engravidar, mas aconteceu.

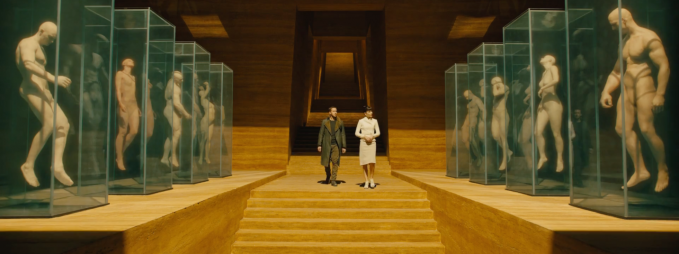

Esta descoberta é o incidente propulsor do filme. Para a tenente Joshi, a reprodução de replicantes representa uma ameaça para os principados da criação e para o equilíbrio social. Mas para o empresário Niander Wallace (Jared Leto), o diabólico herdeiro da Tyrell Corporation, a fábrica de replicantes, representa uma oportunidade. Se os replicantes são capazes de se reproduzir por conta própria, eles podem ser peões de uma nova ordem.

Desta forma, K encontra-se no centro de um conflito político. Ele é designado para encontrar e matar a criança que cresceu, tornou-se adulta e que ninguém sabe o paradeiro. Nessa missão, K esbarra em dois grupos inimigos, um que pretende interferir, e outro que tem a intenção de ajudá-lo. A quantidade de história aqui é suficiente para construir uma minissérie, mas em sua ambição, Villeneuve mira o além. Ele insere as ruminações sombrias do caçador de replicantes sobre a natureza da espécie humana, da espécie sintética e sobre o futuro da vida na Terra.

Curioso que o aspecto mais promissor do filme envolva uma meditação periférica. Sim, tem mais uma! Trata-se de uma reflexão sobre as fronteiras do palpável e o virtual numa sociedade altamente tecnológica. Primeiro vemos como K lida com essa virtualidade em casa. Ele tem uma namorada chamada Joi (a cubana Ana de Armas), que simplesmente é um holograma. É comovente como são apaixonados, e como sustentam a relação mesmo sem um beijo real. Na esperança de consolar o parceiro, a mulher holográfica contrata uma prostituta para fazer sexo com K. E numa jogada de mestre, sincroniza sua imagem sobre o corpo da outra para que a ilusão do sexo palpável seja plena. O trecho, sem sombra de dúvida, é o maior momento do filme. Uma inquietante sequência de amor em que o protagonista se vê enlaçado por um corpo real e outro virtual de duas cabeças, quatro mãos e quatro pernas que iludem e ao mesmo tempo fornecem o sentido do quanto o amor é um sentimento rico, vasto e complexo.

Há outra cena preciosa, dentro de um cassino antigo, onde os hologramas de artistas mortos podem ser vistos com o simples acionamento de um botão. Assim Elvis reaparece cantando em seu macacão branco. Marilyn comparece sedutora com a saia branca esvoaçante, seguido por Liberace ao piano e Sinatra entoando uma canção romântica. Uma sublime melancolia se instala nessa ocasião. Elvis, Marilyn, Sinatra são emblemas de um outro tempo, um passado simples, quando todos entendiam o que significava ser humano.

Não há tal compreensão no mundo de 2049. No filme é impossível dizer a um ser sintético o que o torna mais humano, assim como parece igualmente complicado reforçar nos humanos seus traços civilizados. Isso implica em todo tipo de questões existenciais. Talvez os replicantes sejam como seres humanos e tenham uma alma. Ou talvez os humanos sejam como replicantes, tudo seja mecanicista, e toda a noção da alma não passe apenas de fantasia.

“Blade Runner 2049” roça nessas ideias densas e promissoras. Pena que o roteiro esteja tão inflado delas. Em vez do desenvolvimento, temos apenas a amostragem. Nesse sentido, Villeneuve foi mais feliz em seu filme anterior, “A Chegada”. Esse novo bem que tenta alcançar o brilho neon-noir esfumaçado do Los Angeles de Ridley Scott, mas não é fácil redefinir o mapa de nossos sonhos coletivos. Isso é ruim? Certamente, não. Seria um descaso não mergulhar na experiência proposta. A satisfação desse “Blade Runner” não é cumulativa como no anterior, mas há o que pensar, uma quantidade razoável para sentir e até para ver.

E não é todo dia que temos um convite desses.