Especiais

FESTIVAL DO RIO 2025

03.10.2025

Por Críticos.com.br

Resenhas sobre os filmes do Festival do Rio 2025

Clique para ler os textos completos da cobertura.

MORRA, AMOR, de Lynne Ramsay

Por Maria Caú

Ah, o terror da mulher domesticada, o terror do cotidiano solitário da mulher inteligente e criativa que se vê a sós com seu(s) filho(s) no espaço de uma casa invariavelmente isolada, à eterna espera de um marido que pode, ele sim, ir e vir a seu bel-prazer. Esse mote já foi hiperexplorado na literatura (e no cinema) e aqui toma corpo nas vivências de Grace (Jennifer Lawrence), escritora e mãe de primeira viagem que se vê em profundo tédio (e, naturalmente, em bloqueio criativo) numa casa que poderia ter saído de um filme de terror. De fato, o imóvel foi herdado de um parente que se suicidou e vai abrigar fantasmas, mas os fantasmas de Grace, que cai em desgraça (trocadilho intencional) quando seu insulamento profundo e dedicação apenas à vida doméstica provocam o que vai se configurando como um quadro de psicose.

A diretora, Lynne Ramsay, encontra maneiras claramente inventivas para encenar o crescente descompasso de Grace com o mundo à sua volta. Neste contexto, a escolha da janela quadrada amplia a sensação de claustrofobia da protagonista, um acerto da direção de fotografia de Seamus McGarvey. O longa, no entanto, sofre de um problema comum das adaptações literárias de romances que se dedicam a uma investigação psicológica detida de seus personagens. Quando uma obra literária se constrói como uma narrativa em primeira pessoa que é também um mergulho vertiginoso no mundo interior de alguém, o cinema tem dificuldade para emular este modo narrativo comum do romance – afinal, a menos que estejamos falando do raríssimo caso de um filme que se desenrola inteiramente em planos ponto de vista, estamos legados a precisar forçosamente retratar o mundo externo no qual se encontram os personagens. Neste contexto, é possível, claro está, lançar mão de uma infinidade de recursos para posicionar o espectador no pacto narrativo (ou seja, para dizer: isto não é necessariamente a verdade, mas uma representação de uma perspectiva), da narração em voz over a toda uma série de expedientes fotográficos. No caso de Morra, amor, esses métodos parecem vacilantes e têm-se a impressão permanente de uma adaptação insegura do material literário (não se trata aqui de comparar um filme a um livro, mas da sensação transmitida ao espectador que nem sequer conhece o livro de estar diante de uma narrativa intermediada por um elemento estrangeiro que jamais é posto em cena e que surge não como mistério, mas como ruído). Em última análise, esse distanciamento acaba por afastar o espectador não só da protagonista, mas de todos os personagens, que permanecem inacessíveis e flutuantes.

Ironicamente, é essa posição de afastamento a que o espectador é legado que promove alguns dos melhores momentos da obra, à medida que somos obrigados a assistir, conscientes de nossa completa impotência, à espiral vertiginosa da loucura de Grace, que se aprofunda no terreno fértil da flagrante negligência dos parentes. O elenco traz veteranos talentosos, Sissi Spacek e Nick Nolte, que elevam muito o conjunto. No papel do marido, Robert Pattison surge correto, mas um tanto esquecível. A interpretação de Jennifer Lawrence tem um vigor que ela não demonstrava desde Inverno da alma, ainda que com momentos derrapantes. Não é de bom tom comparar com a Mabel de Gena Rowlands em Uma mulher sob influência.

De modo geral, trata-se de um filme irregular, mas que usa sua irregularidade como modus operandi. Um laivo de genialidade ou uma maneira ostensiva de mal esconder uma mácula? Talvez um pouco dos dois.

INVENCÍVEIS, de Vitor Leite e Clarice Saliby

Por Luiz Fernando Gallego

Nas primeiras cenas do doc “INVENCÍVEIS” – que ainda passa na repescagem dia 13, segunda às 18:30 depois de três exibições em sessões lotadas (na em que estive e na que uma amiga nem conseguiu entrar por descoordenação da mostra, eu posso garantir que superlotaram) – vemos folhas de papel voando pelo chão e asfalto da Av. Presidente Vargas.

Não vou dar spoiler do que será compreendido no finalzinho deste emocionante filme sobre um esforço enorme de uma diretora e suas colegas da Escola Tia Ciata, todas com experiência em ensino e que reinventaram um modo de atender população de rua infantil e alunos sem resultado mínimo de aprendizado em escolas tradicionais.

Era 1985 e Darcy Ribeiro criou os CIEPS visando ensino integral com outras propostas pedagógicas; mas que esforços seriam necessários para atender meninos e meninas agressivos, rebeldes, indisciplinados até a última potência, desconfiados das professoras brancas e de boa situação social quando eram quase todos pretospobresabusados(as)...

Tudo durou apenas cinco anos e lá já se vão quarenta anos dessa experiência esquecida pela esmagadora parte da população carioca - e seria impossível comentar o filme aqui sem cometer uma série de spoilers que retirariam as surpresas do espectador que for conhecer ou reconhecer, lembrar e/ou ser informado de que um oásis existiu para menores de rua nesta cidade, mas que a fonte secou... ou foi esvaziada pela perversão/perversidade de um prefeito inqualificável. Então, paro por aqui, apenas fazendo uma recomendação de coração e de cinéfilo, pois além de emocionar, cinematograficamente o doc é também muito consistente e bem feito.

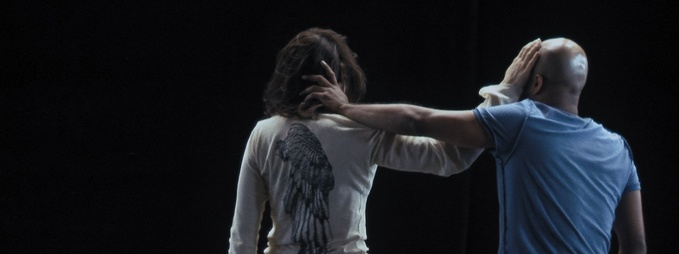

IN-I IN MOTION, de Juliette Binoche

Por Maria Caú

A pulsão da arte é mesmo complexa. Parece ser da natureza do (grande) artista nunca estar plenamente satisfeito com suas conquistas, desejar empreender uma investigação cada vez mais aprofundada da sua verve. Talvez seja essa a razão que leva os artistas mais renomados a se aventurarem em novas funções dentro do escopo da arte a que se dedicam. Juliette Binoche é sem dúvida uma das atrizes mais bem-sucedidas da história da França, uma estrela maior, justamente premiada com os troféus mais importantes a serem conquistados por um ator de cinema nos festivais mais relevantes do globo (e ainda tem um Oscar de lambuja). A francesa também já atuou como presidente do júri oficial de dois desses festivais, Berlim (em 2019) e Cannes (em 2025). Neste panorama, entende-se pelo menos parcialmente as razões que possam ter levado Binoche não apenas a se unir ao bailarino Akram Khan para idealizar com ele um espetáculo de dança, gênero artístico com o qual ela tinha até então pouca intimidade, mas também os motivos que a fizeram transformar os registros desse processo em um longa-metragem documental. De qualquer forma, é curioso lembrar declarações recentes de Binoche que dão conta de que foi ninguém menos que Robert Redford, também ele uma grande estrela que passou à cadeira de diretor, quem a teria convencido a levar o projeto adiante.

O resultado dessa primeira incursão de Binoche na direção é um filme longuíssimo (a versão exibida no Festival do Rio tem 156 minutos que parecem passar em velocidade reduzida), repetitivo e, de modo geral, desinteressante. Na sessão de gala do Festival do Rio, uma (aparentemente) constrangida Binoche se apressou a comentar que já havia retornado à ilha de edição para cortar meia hora de filme para que ele se tornasse “menos chato”. O comentário, que poderia ser lido apenas como uma piada autodepreciativa, se afirmou como um alerta tão logo se apagaram as luzes.

O fio de premissa – uma atriz de prestígio que quer aprender a dançar se une a um bailarino renomado que almeja dominar a técnica da interpretação) – resulta mal aproveitado numa extensa série de cenas que, se mostram a preparação para a peça, obscurecem seus temas e propósitos sem que se crie a mais vaga expectativa pelo resultado final, que poderia ser visto como revelação caso houvesse uma condução narrativa adequada. De fato, é evidente que o documentário surgiu de um pensamento a posteriori, partindo de um material previamente gravado de modo flagrantemente amador e em seguida montado de forma igualmente pouco inspirada, obedecendo a uma aparente cronologia de ensaios que termina (é impossível dizer culmina) na apresentação teatral. A encenação final parece anticlimática e mesmo derivativa, já que despida da presentificação radical do teatro para ser retratada por uma câmera nem um pouco preocupada em explorar de forma minimamente inventiva as possibilidades da encenação audiovisual da dança.

Se há momentos de brilho, esses advêm do absoluto carisma de Binoche, à deriva numa série de debates e ensaios que se aproximam de técnicas de preparação de elenco antiquadas ou até consideradas abusivas (e que, em alguns momentos, parecem trechos extraídos de sessões de psicodrama ou constelação familiar). Ao fim de enfadonhas quase três horas, Binoche se revela uma ótima bailarina (a forma como ela parece rapidamente dominar a dança inclusive subtrai da narrativa o mínimo conflito possível), mas uma realizadora a que ainda falta vigor.

DOSSIÊ 137, de Dominik Moll

Por Luiz Fernando Gallego

“Dossiê 137”, aplaudido ao final de sua exibição na sessão em que estive, aborda um tema que interessa muito ao público brasileiro: os desmandos de policiais no exercício de suas funções.

O gancho principal desta produção francesa exibida em Cannes é a investigação de alguns deles por um departamento que, nos filmes estadunidenses, é conhecido dos cinéfilos como “Internal Affairs” (aliás, título original de várias produções).

Mais especificamente: policiais investigando policiais. E isso funciona? Ou inexiste a neutralidade necessária ao melhor cumprimento da Lei?

Curiosamente, o enredo vai discutir tal aspecto por outra vertente: a policial a quem cabe investigar um determinado caso teria a isenção requerida, já que tem alguma (vaga que seja) ligação com a cidade da vítima do crime cometido por policiais?

Se, nessas linhas gerais, o roteiro é instigante e com alguma originalidade na discussão proposta, certos detalhes no andamento das investigações podem configurar um ou outro clichê de roteiros deste tipo de filmes, tal como o “olho de lince” da policial encarregada do caso que – subitamente - percebe algo que é quase um recurso ao “deus da máquina”, não para o final da história, mas para haver uma mão na roda na detecção de como terá se dado de fato a cena do crime. Tudo bem, a personagem precisa cumprir seu papel de modo eficiente e o filme avança prendendo a atenção da plateia, mesmo que algumas repetições sejam reiterativas.

O “discurso” de um personagem no final soa um tanto pedagógico e pleonástico, mas estes senões não derrubam o que o filme tem de melhor. Especialmente no que toca à atriz Léa Drucker, irretocável como a policial que investiga os colegas. Quem a viu em “Custódia”, de 2017 (que lhe deu o César de melhor atriz) sabe do que ela é capaz. Mesmo assim, ela surpreende pelo aspecto contido exigido para a personagem, o tempo todo em cena.

Também a direção de Dominik Moll tem ótimas escolhas de acordo com o roteiro que ele também assina com Gilles Marchand, seu colaborador em outros filmes recentes, ambos com enredos trazendo situações complexas carentes de serem investigadas: “A Noite do dia 12” (2022) e o inexplicavelmente inédito comercialmente por aqui, “Seules les bêtes” (2019).

O início do novo filme traz vários depoentes alternando-se em tomadas curtas que informam os fatos de modo ainda superficial que servem para despertar o interesse do espectador. Assim como uso de tomadas documentais das manifestações dos “coletes amarelos” - que sacudiram a França em dezembro de 2018 - dão verossimilhança ao que se quer mostrar, inclusive porque a base da história é um episódio real de abuso policial contra um manifestante.

VIDA PRIVADA, de Rebecca Zlotowski

Por Luiz Baez

As letras cursivas vermelhas apresentam o nome de Jodie Foster em meio a um estrelado elenco francês. Os créditos se passam sobre um fundo preto, atravessado pela neve, enquanto as primeiras batidas de Psycho Killer invadem a trilha sonora. Em seguida, um corpo de bruços levanta o dedo, como se acompanhasse o ritmo da música, mas essa mão logo se torna a de Foster no corrimão de uma escada em espiral. Tais como descritos, os elementos desta abertura se coadunam para produzir no espectador uma expectativa específica. Se o vermelho dos créditos remete ao sangue, a própria presença da atriz estadunidense se atrela a papéis como o da investigadora Clarice Starling, pelo qual ela ganhou um Oscar. À imagem de um corpo que inicialmente parece morto e então se revela vivo, por sua vez, se sucedem degraus vertiginosos como os célebres de Hitchcock. A canção dos Talking Heads, por fim, sugere a iminência de um assassino, como Hannibal Lecter ou Buffalo Bill, e faz personagem e público desconfiarem da morte que movimenta a narrativa de Vida privada (Vie privée, 2025).

No filme dirigido por Rebecca Zlotowski, Foster interpreta Lilian Steiner, psicanalista que, após estranhar as sucessivas e injustificadas faltas de uma paciente, recebe a notícia de que ela cometera suicídio. A ausência de um histórico de ideação em quase uma década de análise, somada à inconformidade de familiares e às ameaças enfrentadas pela própria terapeuta, leva rapidamente a uma investigação clandestina de homicídio, em que todos se mostram um pouco suspeitos. O autor do crime teria sido o marido, impulsionado por motivações passionais, pecuniárias ou outros lugares-comuns? Ou teria sido a filha, instável mentalmente, de quem a mãe escondia um grande segredo que poderia desestabilizá-la? Haveria alguma outra e imprevista peça neste tabuleiro? Seria verossímil até mesmo uma resolução paranormal? Para desvendar o mistério, desta vez a investigadora de Foster não conta com a ajuda de um canibal como aquele eternizado por Anthony Hopkins, e sim de um inofensivo ex-marido vivido por Daniel Auteuil. Não só este personagem, mas também seu ator ajudam a transparecer a proposta de Vida privada, comparável à de outra obra estrelada por Auteuil. Se, em Caché (2005), o cineasta austríaco Michael Haneke se apropria da estrutura do whodunnit (quem matou?) em uma trama cujo destino importa menos que o trajeto – neste caso, o olhar para o papel das mídias ao reproduzir relações sociais de exclusão –, semelhante é a postura da francesa Zlotowski, cujo interesse principal está para além do gênero emulado. Outro indício se nota em seu hibridismo com diversas matrizes, transitando por uma comédia sobre espiritualidade e ceticismo que por vezes emula o humor de Woody Allen.

A grande preocupação narrativa se desloca, assim, das circunstâncias da morte da paciente para a centralidade da psicanálise e sua atualidade no mundo contemporâneo. O conflito do filme começa, afinal, com um sintoma: Lilian chora e não sabe por quê. Jamais pensa em procurar seu próprio analista, interpretado pelo documentarista Frederick Wiseman, e somente o faz na condição de par ou colega, e não de analisanda. Antes recorre à medicina, mas constata que a causa das lágrimas não é fisiológica e que inconscientemente talvez apenas deseje uma desculpa para reencontrar o ex-marido, oftalmologista, como ele mesmo sugere. Desesperada por uma solução rápida, visita ainda uma hipnóloga, momento em que o filme introduz uma sequência onírica cuja leitura literal produz alguns dos diálogos mais cômicos do longa-metragem. Lilian chora porque perdeu uma paciente? Ela nega essa hipótese, pois não reagiu desse modo em outras oportunidades. Chora porque se culpa? Tampouco crê nisso, pois não atribui erro à sua conduta. Sua relação com a mulher morta remonta a vidas passadas? Talvez prefira acreditar nesta explicação esotérica. Se o roteiro apresenta a protagonista como uma profissional errante e ultrapassada, que insiste em gravar suas sessões em fitas magnéticas praticamente ausentes no mercado, este é também o seu pretexto para reaproximar-se do filho, de quem se afastara e que a ajuda a comprar seu material de trabalho. A busca por finalidades utilitárias em um mundo cada vez mais acelerado não permite que ela perceba sua distância não só da família, mas sobretudo do tempo da escuta psicanalítica, que ela acaba por redescobrir ao longo de um filme que recusa modelos prontos e privilegia a sobredeterminação. Tal qual o personagem que pede o reembolso das sessões por não conseguir parar de fumar, o público ludibriado pelo chamariz do gênero apontará incoerências e pedirá o estorno do ingresso. Um espectador mais ativo, por seu turno, saberá apreciar a multiplicidade de interpretações que se oferecem em uma investigação – seja ela criminal ou subjetiva – sem respostas definitivas.

AGON, de Giulio Bertelli

Por Marcelo Janot

No Festival de Veneza de 2025, a seleção da Settimana Internazionale della Critica propiciou, junto com outros títulos de diretores estreantes da mostra Orizzonti, um instigante panorama do que buscam os novos realizadores em termos estéticos e temáticos. Dramas sociais, alegorias políticas e questões existenciais revelaram conexão com a urgência do tempo presente e um olhar direcionado para um cinema do futuro. Incumbido de dar um prêmio de Melhor Filme de Diretor Estreante, o júri da Fipresci escolheu aquele que melhor reuniu estas inquietações: “Agon”, de Giulio Bertelli.

O título tem dois significados. “Agon" é um termo que, em sua origem grega, é usado em contexto esportivo, militar, jurídico e literário para se referir a luta, competição ou conflito. “Agon" também traduz agonia, a sensação de não conseguir realizar algo que se deseja muito. É essa luta, externa e interna, que enfrentam as personagens principais do filme. Três jovens mulheres, atletas olímpicas, confrontadas com a epígrafe que abre o filme: uma frase de 1892 de Pierre de Coubertin, o fundador dos Jogos Olímpicos da era moderna, dizendo que atletas precisam estar permanentemente imbuídos da ideia de estarem participando de uma guerra, para que a energia deles jamais cesse.

Parece que já vimos esse filme antes, seja na ficção ou no documentário: histórias de luta, superação dos próprios limites, algo intrínseco ao esporte. Por isso surpreende a ousadia do jovem diretor-roteirista Bertelli para evitar os clichês, oferecendo um olhar novo sobre o tema, a começar por deixar de lado os "guerreiros" masculinos a quem o Barão de Coubertin se referia e focar exclusivamente em mulheres, imaginando o que seria, por exemplo, uma Joana D’Arc do novo milênio. Se não reconhecermos as atrizes Yile Vianello e Sofia Zabina, que atuaram em “La Chimera”, de Alice Rohrwacher, podemos jurar que se trata de um documentário. O rosto mais conhecido é o da judoca italiana Alice Bellandi, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, que interpreta a si mesma.

Mas “Agon” é uma história de ficção, ambientada na fictícia Olimpíada de Ludoj 2024, em que as competições esportivas se desenvolvem não mais em campos, quadras e ginásios, e sim em estúdios sem presença do público, desenhados em função da captação de imagens e som, como num torneio de e-sport. A tecnologia passa a ter mais importância do que o aspecto humano, e as atletas são vistas como máquinas programadas para vencer, parte de uma engrenagem que tenta - mas não consegue - desumanizá-las.

Por isso mesmo a tecnologia é uma personagem à parte. Desde as incômodas imagens de uma artroscopia de joelho sendo realizada, a softwares para melhorar a performance esportiva, aquele universo é mediado por câmeras que conferem ao filme um aspecto metalinguístico. Não dá pra deixar de pensar o futuro do cinema sem ser refém (ou aliado) do que cada dispositivo gerador de imagens oferece. E um diretor como Bertelli, que além de ex-atleta tem formação em arquitetura, demonstra autoridade de veterano no cuidado com a mise-en-scène para melhor traduzir esse mundo.

Portanto, por mais que “Agon" flerte com a videoarte em diversos momentos, há muito realismo na maneira como os dramas pessoais de Bellandi, da esgrimista Giovanna Falconetti (Vianello) e da atleta de tiro ao alvo Alex Sokolov (Sabina) se desenvolvem, cada uma delas envolvida em questões que vão além da esfera esportiva. São histórias de campeãs, de mulheres que vivem para lutar e vencer, mas que ainda não se tornaram robôs - e por serem humanas, falham. Giullio Bertelli também há de falhar um dia como cineasta, mas seu longa de estreia mostra que ele tem talento de sobra para encarar essa guerra.

DUSE, de Pietro Marcello

Por Luiz Fernando Gallego

O subtítulo “A Diva contra o Fascismo”, acrescentado no Festival do Rio ao título original “Duse”, soa quase uma fake news nesta cinebiografia parcial de Eleonora Duse, monstro sagrado do teatro italiano da belle époque, morta aos 65 anos em 1924.

O diretor Pietro Marcello, de quem vimos “Martin Eden” no Festival de 2019, mas que não tem tido seus filmes lançados no Brasil, talvez tenha pretendido uma homenagem no centenário de desaparecimento da atriz, mas a opção do roteiro, também de sua autoria com mais colaboradores, não deixa claro suas intenções: parece tentar fugir aos esquemas tradicionais de filmes biográficos, escolhendo focar nos últimos anos de vida da “Divina Duse”, quando ela havia se afastado dos palcos há uma década.

Por que este afastamento? O espectador fica sem saber. Nas cenas iniciais, ela reconhece um homem bem mais jovem, mas também não sabemos como e quando se conheceram em outros tempos - e ele terá um papel importante no desenvolvimento dos fatos que serão vistos bem mais adiante, mas de modo igualmente pouco claro para o público.

Já para quem ignora, há sugestões óbvias de que ela foi amante do então famoso escritor Gabriele D’Anuzzio, estando afastada dele sem responder suas cartas. Mas a relação de ambos com Mussolini é exposta de modo pouco esclarecedor, especialmente para quem escolheu ver este filme pelo subtítulo dado no Festival.

Outra motivação para o cinéfilo seria a elogiada interpretação de Valeria Bruni Tedeschi que teve um prêmio (não o do Júri oficial) no Festival de Veneza, mas a caracterização dada à Duse pelo roteiro e o desempenho da irmã de Carla Bruni também deixará o espectador sem saber que diabos este filme pretendeu. Nada contra expor personagens contraditórios, seja como retrato de quem terá sido a personalidade real usada de modo ficcional, seja como recriação prioritariamente ficcional sobre vagos dados biográficos conhecidos, mas o que salta aos olhos é uma mescla de características de uma “diva” cortejada por seus aspectos míticos com um lado mais “humano” que pode soar como uma simpatia do diretor pela figura retratada ou como uma complacência para com seus traços mais contraditórios.

Voltando ao personagem do homem mais jovem mencionado no início deste texto: após um retorno aos palcos com uma peça de Ibsen que parece ter sido um autor com o qual Eleonora Duse tinha intimidade e afinidades artísticas, se a receptividade da plateia é vista como entusiasmada, uma crítica pesada da colega de profissão, a outra diva famosa da época, Sarah Benhardt, leva a Duse a uma tentativa de modernizar sua carreira com uma peça de autor desconhecido, justamente o homem mais jovem das primeiras cenas. A encenação deste texto que se pretendia avant-garde é um fracasso redundante (por preconceito do público? Ou o texto era ruim mesmo?), levando à suspensão da temporada, sendo que a atriz, que brigara tanto por levar adiante aquela montagem, ataca o texto como péssimo... Caprichos de uma diva que não assume que ela havia se equivocado?

Por fim, o contato dela com Mussolini é mostrado como sendo de enorme ingenuidade de uma atriz envelhecida pela doença (tuberculose), tão ingênua que não consegue ao menos imaginar se o ditador iria querer algo de sua fama em troca de uma pensão vitalícia e perdão para as enormes dívidas contraídas para a montagem de seus espetáculos. O que torna o subtítulo já mencionado como muitíssimo inadequado.

Por fim, a insistência em excessivos e cansativos closes dos rostos dos atores chega a fazer supor que se trataria de um filme para TV.

Uma ode à atriz Bruni Tedeschi (embora muitos outros atores também sejam perscrutados pela proximidade da câmera)? Se foi uma louvação aos desempenhos, no caso da atriz principal o tiro sai pela culatra, pois ela soa cansativa, por vezes pueril, oscilando entre um compromisso idealizado às artes (contra a política de morte do fascismo?!) e uma “liberdade” de espírito autocentrada. Neste aspecto a relação péssima com a filha, Enrichetta (a ótima Noémie Merlant, que fez a pintora de “Retrato de uma jovem em chamas), é outro tema recorrente do roteiro, mas sem muita articulação com outros aspectos mostrados que se somam de modo mal costurado.

THE MASTERMIND, de Kelly Reichardt

Por Maria Caú

Desde First Cow, Kelly Reichardt demonstra uma arguta capacidade de empreender uma investigação sutil, e ainda assim aprofundada, das relações sociais e afetivas entre homens e do pacto de cumplicidade masculino. Em The Mastermind, essa interessante abordagem tem por ponto focal James Blaine (Josh O'Connor), carpinteiro e ex-estudante de arte que, nos anos 1970, decide arquitetar um ousado roubo a um museu, num dia comum de funcionamento da instituição e em plena luz do dia, para subtrair quatro obras de arte abstrata, que ele posteriormente vai repassar a um comprador misterioso. Blaine então se une a dois comparsas para colocar em prática a empreitada, que desmorona como um castelo de cartas à medida que o mentor, por orgulho ou falta de pensamento estratégico, se recusa a abortar os planos quando eles repetidamente se mostram inexequíveis. A partir desse fio condutor, a diretora desmonta com fino humor a estrutura clássica do filme de assalto, inclusive lançando mão de uma trilha sonora que brinca com os códigos deste subgênero – geralmente, pretensamente eletrizante e fundado em reviravoltas mirabolantes e soluções inesperadas. Na narrativa de Reichardt, ao contrário, a ruína de Blaine é explorada no que ela tem de mais patético, cinzelando um homem em crise, que teima em se ver como um sujeito pleno de boas intenções quando é apenas um pai de família negligente e ressentido com grave “síndrome de protagonista”. Aqui, é capital que Blaine seja de fato um protagonista morno, um homem que não desperta emoções fortes no espectador (nem ódio, muito menos admiração), que não consegue sequer se afirmar com anti-herói, características acentuadas pela comedida atuação de O'Connor. Neste contexto, o próprio título, The Mastermind, que poderia ser traduzido como “o mentor” ou “o mandante”, ganha maravilhosos contornos irônicos.

O desenvolvimento anda numa brilhante corda-bamba, entre a comédia de erros e o drama existencialista, tematizando o isolamento emocional do homem que escolhe dar corpo ao ideal clássico de masculinidade nas suas relações sociais e íntimas – e é sintomático que as mulheres sejam mantidas à força na periferia dessas relações e possam reagir apenas no espaço fora de quadro ou às sombras da madrugada. O plano final, que mostra uma descontraída confraternização entre policiais numa das pausas de uma repressão truculenta, serve para arrematar de forma bastante habilidosa o discurso do filme, que opta pelo refinamento e pela minúcia, quando poderia facilmente cair no panfleto. E, exatamente por isso, promove uma investigação abrangente e aguda, questionando não apenas o papel social do homem, mas a forma como o cinema reproduz a figura do herói de ação, ou (apenas muito recentemente) reflete sobre ela.

O AGENTE SECRETO, de Kleber Mendonça Filho

Por Marcelo Janot

Carnaval de 1977. Um motorista (Wagner Moura) leva seu Fusquinha para abastecer em um posto de beira de estrada no interior de Pernambuco. A poucos metros dele, no pátio, jaz um cadáver coberto com um jornal, moscas voando ao redor. Logo em seguida chega uma patrulha da Polícia Rodoviária, que ignora o cadáver e tenta arrumar a todo custo um pretexto para arrancar algum dinheiro do motorista. Como toda a documentação e equipamentos do carro estavam em dia, eles se contentam com alguns cigarros e partem, abandonando o corpo putrefato.

A cena acima abre “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, e é importante para reforçar aspectos característicos da brasilidade – a corrupção, o abuso de autoridade e a banalização da violência – que permanecem vivos nas relações entre o poder público e o cidadão. Essa é apenas a primeira ponte que o diretor vai estabelecer entre o Brasil do período da Ditadura Militar e o presente.

O filme marcou o retorno do cineasta à disputa da Palma de Ouro em Cannes, de onde saiu com os prêmios de Melhor Direção e Melhor Ator, além do Prêmio da Crítica (FIPRESCI), seis anos depois de vencer o Prêmio do Júri com “Bacurau”, e embora também flerte com o cinema de gênero, em cenas dignas dos melhores thrillers de alta tensão, tem uma atmosfera menos catártica e explosiva, o que não impediu uma calorosa recepção do público na sessão (sem essa bobagem de contar os minutos seguidos de aplausos, uma armadilha que a imprensa em geral vem caindo sem nenhum tipo de questionamento).

“O Agente Secreto” se soma a “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, como um reforço importante na preservação, pelo viés da ficção de excelência, da memória de um período tenebroso da história brasileira que parte da população ainda desconhece ou se recusa a conhecer. É verdade que, mesmo terminada a Ditadura, muita coisa permanece idêntica, como a violência policial arbitrária e sem limites, e os privilégios de classe. O filme reforça essa ligação, com policiais desovando cadáveres no rio, ou na cena em que uma mulher rica tem uma série de regalias ao prestar depoimento na delegacia sobre a morte do filho da empregada, que estava sob os cuidados dela quando foi atropelado. A referência é clara a uma tragédia real e recente: a morte do menino Miguel após a queda do nono andar em um prédio de luxo no Recife em 2020. A ré, patroa da mãe da criança e casada com político influente, segue em liberdade.

Há também uma outro aspecto caro ao diretor, que jamais nega o seu passado de crítico, que são as referências cinematográficas que a todo o instante surgem na tela e a importância deixada pela memória dos cinemas de rua, algo que foi tema de seu documentário “Retratos Fantasmas”. Por isso, no novo filme, o tradicional cinema São Luiz, no Centro do Recife, tem mais do que o status de locação onde passam filmes como “Tubarão” e “A Profecia”: ele é praticamente um personagem.

A tradição oral, pela reprodução da lenda urbana da Perna Cabeluda (também citada por Chico Science na letra de “Banditismo Por Uma Questão de Classe”), abre uma brecha para que Kleber insira uma referência ao cinema fantástico que sempre povoou sua obra. Ou seja, para além da história envolvente de um sujeito jurado de morte que une forças com outros “refugiados” sob um regime de exceção para tentar escapar enquanto tenta se conectar com o seu passado, há uma tentativa de juntar tantos elementos que eventualmente algum acaba soando deslocado (como a participação do ator alemão Udo Kier). O conjunto, porém, é bem acima da média da competição morna de Cannes esse ano, com uma ambientação de época impecável no resgate da textura visual e musical do período, além de um elenco primoroso, do protagonista Wagner Moura a uma constelação de coadjuvantes, em que brilha a atriz Tânia Maria, a senhorinha que dá refúgio aos perseguidos, que havia feito uma participação em “Bacurau” e aqui rouba a cena em inúmeros momentos.

ORPHAN, de Laszlo Nemes

Por Luiz Fernando Gallego

Dez anos depois do excepcional “O Filho de Saul”, com “ORPHAN” (ainda sem título em português), o diretor húngaro Lázsló Nemes retoma alguns temas tangenciais daquele filme, como paternidade e filiação - só que em uma pegada bem diversa.

Em vez de um campo de concentração com as atrocidades nazistas, Budapeste em 1957, poucos meses após a invasão soviética da Hungria que se quis livre da então URSS , tendo sido acachapada; em vez do ambiente pútrido e claustrofóbico de um campo de mortes, uma cidade inteira cheia de prédios abandonados ou em ruínas numa fotografia em tons cinzentos; em vez no antissemitismo nazista, o antissemitismo soviético de uma ditadura truculenta em moldes stalinistas.

É neste cenário que o pré-adolescente Andor (em interpretação carismática do jovem ator Borjtoján Barrabas) ainda quer crer que seu pai poderá voltar vivo. Em um prólogo passado em 1949, o espectador vê Andor como uma das pouquíssimas crianças judias encontrada pela mãe (que conseguira ficar escondida durante toda a invasão alemã-sic), um ‘sortudo’ como lhe dizem ao ser resgatado de um orfanato. Sua companhia mais frequente é a da menina Sári, que tem uma família mais estruturada, embora um irmão dela, com seus vinte anos, esteja escondido por ter participado da revolta húngara contra a dominação soviética. É através deste enredo paralelo que o cineasta relembra algo da história de seu então jovem pai durante a década de 1950. Mas o cerne emocional do enredo, desenvolvido sem qualquer pieguice, surge na relação imaginária de Andor com o pai desaparecido e com quem ele “conversa” ao lado de uma enorme caldeira desativada, uma espécie de ‘totem’ do pai ausente. É muito comovente imaginarmos que o pai, que havia sido levado a um campo, tenha sido pulverizado nos fornos da morte - e que nunca voltará para o filho que escolhe a enorme caldeira como metáfora da falta paterna. O impacto de uma realidade divergente da fantasia do menino será o tema principal no desenrolar da história.

Quando de sua exibição no Festival de Veneza deste ano, algumas questões foram levantadas sobre o ritmo lento do filme que tem 132 minutos e, de fato, nem sempre a trama paralela sobre o irmão de Sári encaixa tão bem com o núcleo central da história, servindo mais à necessidade do diretor mostrar como foi a dominação soviética na Hungria, especialmente no aspecto antissemita. Talvez, se for visto fora da onda de tantos filmes que tentamos conhecer num festival, o público possa sintonizar melhor com a lentidão da exibição dos detalhes, especialmente na primeira metade da projeção - que vai culminar em sua segunda parte numa cena de grande impacto visual, até porque foge bastante aos tons um tanto “descoloridos” de quase todo o filme, ao destacar uma roda-gigante de apenas duas cabines simétricas, iluminada em formato de estrela sobre o círculo do brinquedo.

Não se pode deixar de mencionar ainda o desempenho do ator francês, Grégory Gadebois, salvo engano, pouco conhecido por aqui, mas com uma carreira consistente no cinema de seu país, e vários prêmios em papéis de coadjuvante. É no conflito entre o garoto e o personagem de Gadebois, um açougueiro tosco, amante da mãe de Andor, que o filme atinge, além das observações políticas, uma situação de rivalidade edípica pungente.

DOIS PROCURADORES, de Sergei Loznitsa

Por Marcelo Janot

O diretor ucraniano Sergei Loznitsa é conhecido por um olhar bastante crítico a regimes totalitários como o soviético e à ofensiva russa sobre a Ucrânia, construindo uma sólida carreira como documentarista (“Maidan”, “State Funeral”) e diretor de ficção (os brilhantes dramas pesadíssimos “Minha Felicidade”, de 2010, e “Na Neblina”, de 2012, concorreram à Palma de Ouro, com o segundo vencendo o prêmio da crítica internacional – FIPRESCI). Em 2018, ele voltou a Cannes para ganhar o prêmio de direção na Mostra Um Certo Olhar com “Donbass”.

Seu novo filme ficcional combina parte da austeridade sufocante dos dois primeiros com o olhar satírico de “Donbass”, mas mais comedido. A história se passa em 1937, durante o auge da chamada era do “Grande Terror” do regime stalinista na União Soviética, e acompanha Kornev, um jovem procurador recém- empossado, disposto a investigar uma denúncia de tortura e maus tratos cometidos pela NKVD (a polícia secreta de Stalin) contra um prisioneiro político.

Começa então uma espécie de via crúcis kafkiana sob a sombra de uma constante sensação de tensão e ameaça. Após uma longa negociação para ter acesso ao prisioneiro, o jovem idealista Kornev se identifica e se sensibiliza com a situação do velho bolchevique, que o alerta sobre a suposta presença de contra- revolucionários dentro da NKVD. Ele faz uma longa viagem até Moscou para levar a denúncia até o poderoso procurador geral, e o que acontece a partir de então é reflexo do alto custo que a busca pela verdade cobra nas entranhas do regime.

A atuação de Alexander Kuznetsov como Kornev é econômica em gestos e palavras, assim como o diretor opta por limitar as duas horas de filme a um prólogo (o ritual de destruição das cartas dos prisioneiros) e basicamente cinco longas sequências: a negociação na penitenciária, o encontro com o prisioneiro, a viagem de trem a Moscou, o encontro com o procurador geral e a viagem de volta, até chegarmos ao desfecho (surpreendente “pero no mucho”). Tal decisão estética é um grande acerto, ao privilegiar o aspecto observacional tanto por parte de Kornev quanto pelo espectador, reforçando a ideia de um universo claustrofóbico ao mesmo tempo em que permite que se perceba a importância dos detalhes por detrás da aparente normalidade.

LA GRAZIA, de Paolo Sorrentino

Por Marcelo Janot

O diretor italiano de “A Grande Beleza”, que coleciona na mesma proporção fãs ardorosos e detratores implacáveis, vinha do fracasso retumbante do pretensioso “Parthenope”, que passou em brancas nuvens em Cannes, mas aqui ele está bem mais sóbrio. Segurando a mão nos maneirismos visuais, metáforas e simbolismos, ele consegue dar o seu recado de forma clara e direta ao retratar os últimos dias no poder de um fictício presidente italiano, interpretado com o brilhantismo de sempre por Toni Servillo. Conhecido pelo apelido de “concreto armado” por ser fechado e durão, o vemos lidando com dilemas familiares e políticos ao se confrontar com questões que envolvem a eutanásia e o pedido de perdão presidencial para dois assassinos que teriam razões justificadas para os crimes cometidos. A inspiração vem dos dilemas éticos e morais da série “Decálogo”, de Krzysztof Kieslowski, que Sorrentino resgata aqui com delicadeza e momentos de grande beleza. O presidente de Servillo no fundo é um sujeito bom (e que adora ouvir hip hop nas alturas), cuja melancolia contrasta com a crescente desumanização dos tiranos instalados no poder mundo afora.

Compartilhe